こんにちは!データサイエンティストの青木和也(https://twitter.com/kaizen_oni)です!

今回の記事では、経営学の有名な1冊「イノベーションのジレンマ」の著者クレイトン・クリステンセンの「イノベーション」シリーズ第2部、「イノベーションへの解 利益ある成長に向けて」を読んでみて、私が得た学びについて共有させていただきたいと思います。

「優れた企業は効率的であるがゆえに、破壊的イノベーションを生み出すことができない」という我々の常識を打ち砕くような論理展開を見せた前著「イノベーションのジレンマ」から数年。

「それでは、どうすれば企業は破壊的イノベーションを生み出すことができるのか」を事業戦略、管理職、資本配分、プロセス、人材など多様な視点から、その方法論を体系立てたのが本書「イノベーションへの解」となっています。

本書評を読んで、本書において破壊的イノベーションというのはどのようなことを指していて、どのようなことを本書から学ぶことができるのかの概要を掴んでいただけると幸いです!

本書の概要

本書は「優れた企業は効率的であるがゆえに、破壊的イノベーションを生み出すことができない」というイノベーションに対する鋭い洞察を前著「イノベーションのジレンマ」で披露し、破壊的イノベーションの探究者として名を馳せたクレイトン・クリステンセンの続編です。

前作は「多くの優れた企業が破壊的イノベーションを実行できないのはなぜか」という問題を投げかけるような1冊でしたが、本作では「どうすれば企業が破壊的イノベーションを行うことができるのか」を実に多様な視点から切り込んでいく1冊で、何らかの破壊的イノベーションを起こしたい/起こす必要がある方にとっては必読の1冊となっています。

本書の章立ては以下のようになっています。

- 成長という至上命令

- 最強の競合企業を打ち負かす方法

- 顧客が求める製品とは

- 自社製品にとっての最高の顧客とは

- 事業範囲を適切に定める

- コモディティ化をいかにして回避するか

- 破壊的成長能力を持つ組織とは

- 戦略策定プロセスのマネジメント

- 良い金もあれば、悪い金もある

- 新成長の創出における上級役員の役割

- バトンタッチ

私が本書から得た学び

私が本書から得た学びとして以下の3つが挙げられます

- 破壊的イノベーションには2種類ある

- 属性に基づく顧客分析は破壊的イノベーションにおいては間違っている

- コアコンピタンスは得意なことではなく顧客が価値を見出していること

順を追って解説していきます。

破壊的イノベーションには2種類ある

前著「イノベーションのジレンマ」では、破壊的イノベーションの種類については言及せず、

「顧客が満足する水準を技術が超してしまっている領域に対して、顧客の要望を最低限満たす技術を市場の下の方から提供し、徐々に上位市場へと侵食する」

ものが破壊的イノベーションと説明していました。

本書では、上記破壊的イノベーションをローエンド型破壊と命名した上で、

「従来は技術的や金銭的に顧客の要望に応えられるプロダクトやサービスがなかったために、多くの顧客が無消費状態であるような市場から消費を生み出す」

ような破壊的イノベーションのことを新市場型破壊と命名しています。

また、ローエンド型破壊と新市場型破壊を組み合わせたものをハイブリット型破壊と呼んでいます。

前著「イノベーションのジレンマ」を呼んだ段階では、

「自身がビジネスを立ち上げる段階では、大手企業が利益の採算が合わない市場に対して、ローコストで攻めていくしかないのか」

と、ローエンド型の破壊的イノベーションに思いを馳せていましたが、

「なるほど、何らかの原因で消費が生まれていなかったところに対して、消費が生まれる余地がないかを小さく検証することが重要なんだな」

と、より現代のスタートアップに適した形で自分の頭の中の破壊的イノベーションの立ち位置を修正することが本書で得られた大きな学びと感じています。

属性に基づく顧客分析は破壊的イノベーションにおいては間違っている

顧客が片付けようとする「用事」や、その用事を通じて達成しようとする成果が、状況ベースの市場区分を構成するのである。製品のターゲットを顧客そのものではなく、顧客が置かれている状況に絞る企業が、狙い通り成功する製品を導入できる企業である。別の言い方をすれば、かぎとなる分析単位は、顧客ではなく状況なのだ。

クレイトン・クリステンセン/マイケル・レイナー『イノベーションへの解』(翔泳社/2009) 第3章 顧客が求める製品とは P92

製品に対する顧客情報が手に入った場合は

- どのような年齢のどのような性別の方が本製品を多く利用しているのか?

- どこに住んでいるのか?

- 年収帯は?

などの顧客の属性に基づいて分析をし、

- 30代主婦の利用が多いので、そのような主婦の方に訴求できるような製品または販促を考えよう

- 都内在住の方が多いので、主な交通手段である電車の車両に広告を出稿しよう

- 割とハイエンドな年収帯の方が多いので、プレミアムな価格帯の製品を開発しよう

という結論を出してしまうことがあるかもしれません。

既存製品における「持続的イノベーション」であれば、すでに存在する市場に対する方策なので上記のような形でもいいかもしれませんが、「破壊的イノベーション」となると話は変わってきます。

例えば、本書に登場する例としては「ミルクシェークの売上・利益改善」について考えています。

顧客に着目した改善では、既存顧客の属性ごとに細分化し、パネル調査をして、

- どろっと感を高めた方がいいのか

- チョコレート分を高めた方がいいのか

- 価格を安くするべきか

- 固形分を高めた方がいいのか

という改善案と検証を行おうとしています。

一方で、顧客の状況をもとにして考える場合は、第一に

顧客はどのような用事をミルクシェークを雇うことによって解決しようとしているのか

という視点から考え始めます。

そして、それを知るためにミルクシェークの販売店で調査を行うと、ミルクシェークを購入する顧客の多くが早朝に購入していることがわかりました。

さらに聞き取りを行なっていくと、

- 通勤時間が長く退屈なので、職場に向かう車の中で何か楽しめるものが欲しかった

- まだ空腹ではないが、今何か食べなければ10時には腹が減ることがわかっていた

- (その他の時間帯の購入者は) 食事一式と一緒に子供に買い与えていた

などの状況がわかってきました。

すると、上記のような状況から出てくる解決策としては、属性から出てくる解決策よりも少し解像度が上がり

- 通勤時間中に長く満足できるようにどろっと感をアップさせる

- シェークの中に生フルーツなどを混ぜることによって、食感がアップしてより楽しい体験となる

- 子供が喜ぶようなデザインのコップに入れる

などの解決策が出てきます。

また、状況ベースで考えた場合の競合はミルクシェークのみにとどまらず、

- 通勤中に手軽に楽しむことができるグミやアメ

- 通勤中に片手で食べられ、小腹も満たすことができる満足バー

- ハッピーセットなどの子供向けおもちゃが付いてくるような某ファーストチェーン

など多くの競合が考えることができ、そのような競合からシェアを奪うためには?というミルクシェーク市場の分析だけでは得られなかった視座を得ることができます。

通勤中のラジオなどの無形サービスや子供向けおもちゃ・ゲームという食品以外の競合についても頭によぎるかもしれません。

このようにして、顧客が商品を「雇う」ことになった状況に目を向けることによって、商品を「雇う」状況にいる顧客がより良い選択として新製品を選んでくれるためには?という視点で製品・サービス開発のための仮説を立てられるようになるわけです。

コアコンピタンスは得意なことではなく顧客が価値を見出していること

コア・コンピタンスは、多くの経営者が用いる用法においては、危険なまでに内向き志向の概念だ。競争力は、単に得意だと自負する業務を行うことではなく、むしろ顧客が高く評価する業務を行うことから生まれる。

クレイトン・クリステンセン/マイケル・レイナー『イノベーションへの解』(翔泳社/2009) 第6章 コモディティ化をいかにして回避するのか P201

この引用文には非常にドキッとさせられました。

私自身がコアコンピタンスについて、「企業の強みかな?」と理解していたこともひやっとした一因ですが、ひたっとした主因としては「面接を行うときの私の強み(=自身のコア・コンピタンス)を今までなんて伝えてきたっけ?」と振り返ったからです。

つまりは、「あなたがそれを得意であっても、私たち(企業の場合は顧客、面接の場合は採用企業)にとって価値がなければ意味ないよね?」ということを示唆しているからです。

引用文のようにコア・コンピタンスを定義すると、企業にとってのコアコンピタンスというのは常に変化し続けることがわかります。

なぜなら、得意なことであれば常に不変かもしれませんが、顧客が何に価値を見出すかについては市場の状況や技術革新、経済の動向や個人の趣向の散逸化などによって常に変化するからです。

つまりは、ミルクシェークの事例のように

「自社の技術において、製品・サービスをどのように改善できるのか」

というプロダクトアウトの発想から

「現在の顧客はどのような製品・サービスを求めているのか」

というマーケットインの発想に立ち返らないと破壊的イノベーションは無理だよ?という至極当たり前でありながらも、なかなかに刺さる示唆を提供してくれているわけです。

まとめ

本記事では、企業の破壊的イノベーションのための指南書とも言える「イノベーションへの解 利益ある成長に向けて」について、私が得た学びをご紹介いたしました。

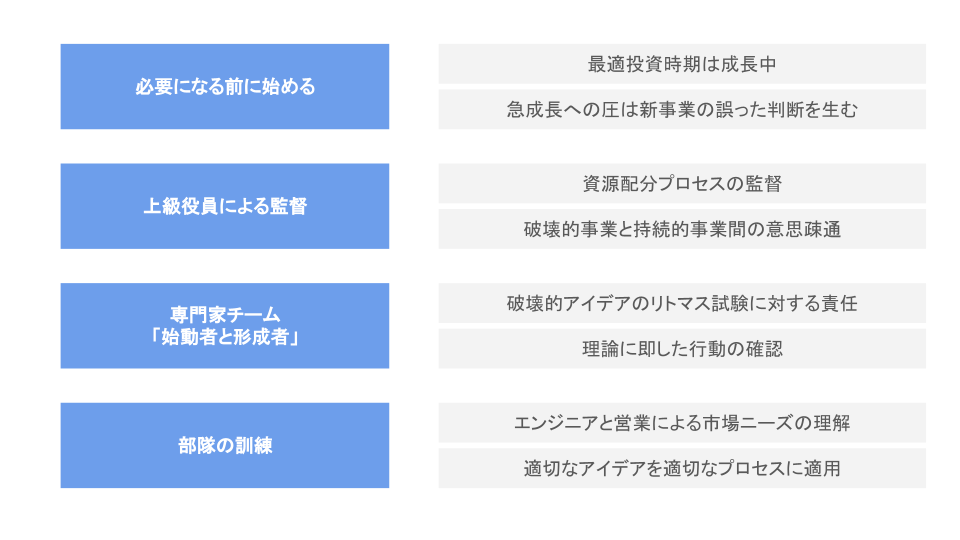

上記で紹介した以外にも、以下の図に表されるような「どうすれば企業は断続的に破壊的イノベーションを生み出すことができるのか」という破壊的成長エンジンという概念を使ったまとめなども掲載しているので、「破壊的イノベーションを体系立てて推進したい!」という方はぜひ本書を一読されることをお勧めいたします!

コメント